考査期間と言えば、次の単元をどうするか苦しむ時期です……。いや、年間で何をやるかの見通しはあるのだけど、具体的にどうするかという意味で苦しむのですよ…。

モチベーションと戦わない

高2のこの時期となると、次年度の選択科目なども決まっており、実際問題として進路での国語の授業の重要度が相当に低くなる生徒が少なからずいる時期である。そうなると、本人に悪意があるなしにかかわらず、授業への取り組みが弱くなる面がある。他の科目にかける時間を少なくしてまで国語に時間は投資できないというのは、まあ、心理的にはよく分かる。

色々なデータを見ることがあるが、全国的に見て、相対的に見て、国語の学習はかなり他教科よりも少ない、後回しにされやすい。

なかなか手応えがないし、自習には向かない科目である。

授業も50分と短いので、あれもこれも欲張れないのだけど、授業で何が出来るかは授業が始まるまで分からない部分もある。生徒のモチベーションももちろんだし、移動教室などで遅れてくると、どんどんと進みが悪くなるわけで……。

100%全集中で授業出来ると思って授業準備はしない方がいいのである。

実際問題として、生徒の中のモチベーションが高くなりにくい科目である以上、そういうことを踏まえて、以下に授業で気持ちに変化をもたらすか…ということを考えないといけない。

やりたくないし、面白くないと思っていたけど、なんだかやりはじめたら、止められない感じになった…という状況を目指して、仕掛けを考えていくのである。

生徒がモチベーションがないことを、いくら口先でなじっても、やらせたいことを命令しても、結局、身にならないのである。やらせたいことをそのまま投げつけても効果が無いのである。

型の問題ではないけど

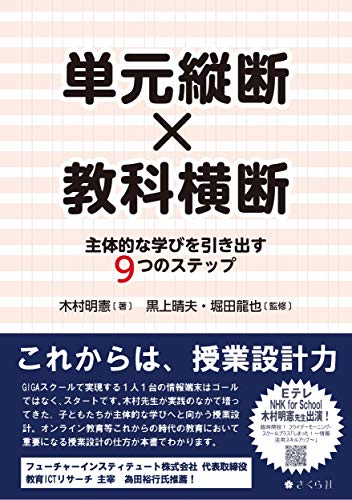

どの単元で何をするか。日々の授業の這いずり回っていると、授業と授業が繋がっていかないことになりやすい。以下の本で一夜漬け授業……などと評されていたけど、そういう状況にならないようにはしたい。

本書は、シンキングツールを上手く活用して、単元と単元が繋がるようなフレームや教科を超えて能力を伸ばしていくフレームが紹介されている。

特に小学校のように一人の先生が全教科を教えるという形であれば、強力に効果を発揮し、そうではない専科の中学校、高校でも単元のつながりや教科ごとにたこつぼかしないために必要な視点がある。

個人的な好みとして、国語の授業の好みとして、あまりこうやって「パターン」のようにしてしまうのは、窮屈な感じはする。例えば、手順として「問いを立てる」ということ一つをとっても、読解の時のパターンのように扱ってしまうと、おそらく形骸化してしまい、文章との向き合い方も平板になるんじゃないかなぁ…と思ったりする。もちろん、本書は単純にパターン化しろという話はしていない。

シンキングツールの有効性や強みはよく分かるだけに、味をしめて考えなしに何でもかんでも当てはめていきましょう……という状況は避けたいところである。

これは、ルーブリックというか、今、色々なところで目にする「思考コード」についても同じである。

なぜ、ブルーム止まりなんでしょうね。そして、中途半端にそこに書いてある単語だけ見て、何かを類型化しようとしていませんかね…。

便利に見える物ほど、安易に換骨奪胎して持ってきたらおかしな事になる、自戒して授業をこれからどうするか考えます…。

このブログについて

このブログについて