今月の教育科学国語教育はICT特集号。

「教材研究・授業づくり」の「DX化」という色彩が強い印象。

2021年11号とは少し感触が違うように思う。

比較的、後者がツールに限定して授業づくりを論じたのに対して、今号では国語の授業が先にある印象を受ける。

授業の型が固まってきた

今号を読んでいて一番強く感じることとしては、「国語の授業のICTの使い方が定まってきた」ということである。

個々の実践提案については、それぞれに特色があって面白さがあるのだが、大きな使い方の方向性としてはだいぶ類型化されてきているように感じる。

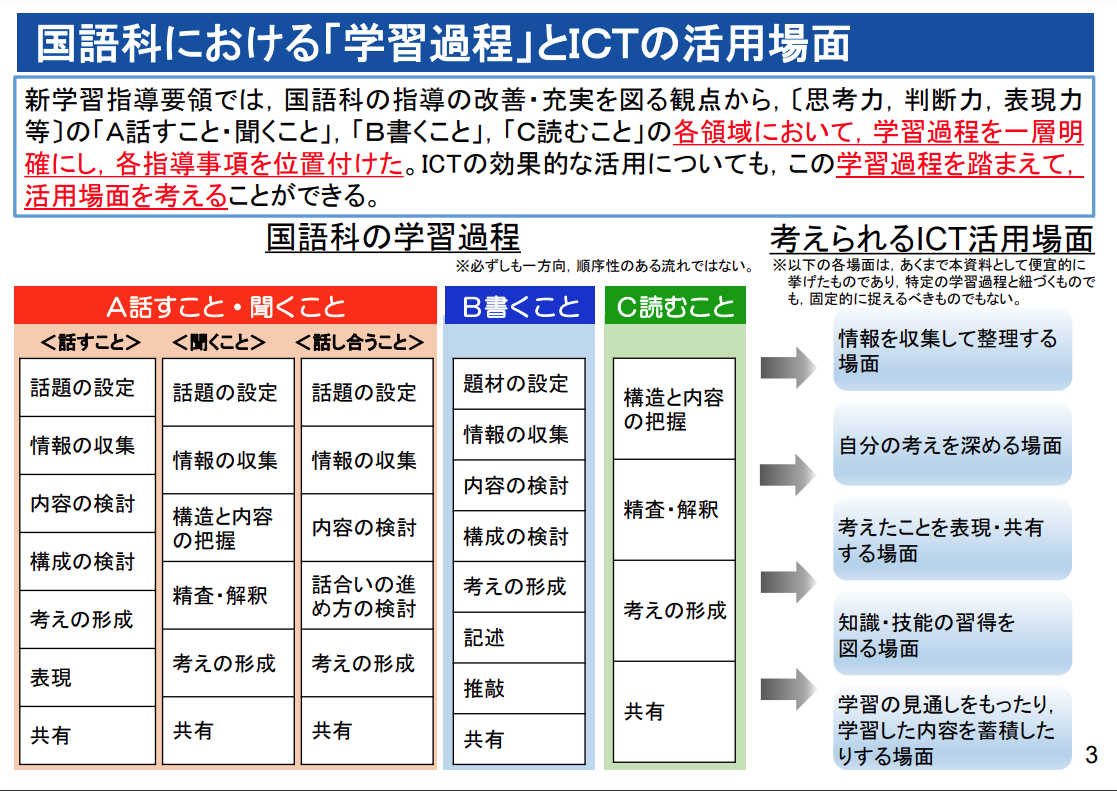

文科省の出している教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料で整理されている内容でだいたい説明がつくように感じる。

(https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_01.pdfより。2022/07/12 20:00確認)

この「考えられるICT活用場面」の類型にだいたい当てはまると言える。まあ、ざっくりとしたまとめ方なのでどれかには当てはまりますよね。それ以外のアイデアを見つける方が難しいとも言える。

どこをスタートとするか

今回の特集を読んでいて思うこととして、「授業づくりをどこからスタートするのか」ということがクリティカルにICTとの付き合い方、授業での扱い方に関わってくるように感じる。

今回の特集号が「授業研究・授業づくり」というスタート地点であるので、雑誌のタイトル通り、当然ながら「国語科教育」がスタート地点に「疑いようもなく」存在している。

本書の特集の中でも「国語科の本質は変わらない」「ICTが先にあるのではない」という論考が割と目に付く。

だからこそ、ICTの使い方は類型化されているものを、適切な場面に当てはめるというような印象を受けるし、その当てはめ方を以下に必然性を持って、組織するのか、効果的な学びにつなげるのかという工夫に注目すべき点があると言える。

最近のためらい

「国語科の本質は変わらない」ということは、基本的には賛成したい気持ちはある。

見た目が派手な実践は、準備の手間が大きさに比例するところがあるので、日常的な使い方には向かないということもあるので、「何とかICTをすごい使い方をしてやろう」という発想での使い方には賛同しがたい。

とはいえ、「ICTを使うことが目的ではない」という意見には賛同しかねる感覚がある。

豊福晋平先生がこの点については手厳しく批判しているが、自分も基本的には同じ発想なのだろうと思う。

ICTは魔法ではなく、道具なのだから、手に馴染まなければ、有効に効果的に使えるようにならない。

— 豊福晋平: TOYOFUKU Shimpei (GLOCOM) (@stoyofuku) 2022年5月28日

学校関係者はとかく馴染ませる過程を軽蔑しがちだが、ICTを持ち込んで即「学習目的に適った教育的効果」など得られる訳はない。

子どもの基礎スキル養成を放置しておいて、上から目線の「コンピュータを使う事が目的になってる」批判などクソ食らえである。自転車に乗れない人にロードレースで優勝しろと言うようなもの。そんな無茶苦茶な指導をするから普及しないのだ。

— 豊福晋平: TOYOFUKU Shimpei (GLOCOM) (@stoyofuku) 2022年5月28日

圧倒的に使う量が増えないと、学びのDX化なんて起こらないのである。使っているうちにツールに慣れてくると、様々な面で生徒の発想が飛躍的に変わっていくのである。

これは日々端末を我慢強く使い続けていると、あるときに突然、質的な変化が起こったことに気づいてびっくりするというタイプのものである。

教科という枠がどうなるか

なぜ、このような話をしているのかというと、この手の生徒の質的な変化が起こったときの、授業でのパフォーマンスが明らかに書籍の中で類型化されているようなパターンとは違う使い方が出てくる。

具体例を挙げるのがやや難しいのだが、例えばグループワークの中で生徒が自然にChatツールでグループを作って共同編集ファイルで議事録を作り出したり、読解の解釈を情報収集したらノートアプリにタグを付けてストックして、ある程度まとまったらタグを頼りに分析したり……明らかに今までの授業でやっていたこととは違うことをやりはじめるのである。

もちろん、これまでの授業の枠にも、そのような工夫によって生徒の学びを深めるような工夫がされてきたというケースもないわけではないのだろう。ただ、それは挑戦的な実践として教員が工夫して作った授業だろう。

しかし、ICTに慣れてきた生徒が当然にやりだす工夫は、そのような教員の苦心の工夫を超えていってしまうのである。

知的生産のための工夫を効果的にやりはじめているように感じる。

そのような速度で学びが進んでいく中で、教科の枠組みが果たしてどこまで対応しているのだろうか。

学習指導要領の指導事項だけが授業ではないが、これまでの授業イメージを「教科の本質」という言葉で固定化してしまうことには気をつけておかないと、せっかくの授業での生徒の成長を逸脱として見逃してしまうかもしれない。

SAMRモデルのMやRが迫っている時期なのかもしれない。もしかすると、このまま強力な実践者たちが、成功例をバンバンと広めて授業のあり方自体のイメージが変わってくれば、今の「授業づくり」とは違う思考が出てくるかもしれない。

このブログについて

このブログについて